|

| ※画像・映像の無断転載等を禁じます。(2017/10/21) |

| ※画像・映像等を利用する場合は,「メールフォーム」より連絡の上,必ず著作権者の許諾をとってください。 >>>>> 「メールフォーム」 |

| |

※ジャンプします…。

|

| |

| ▼発見の経緯 |

始まりは2012年(平成24年)の秋になります。

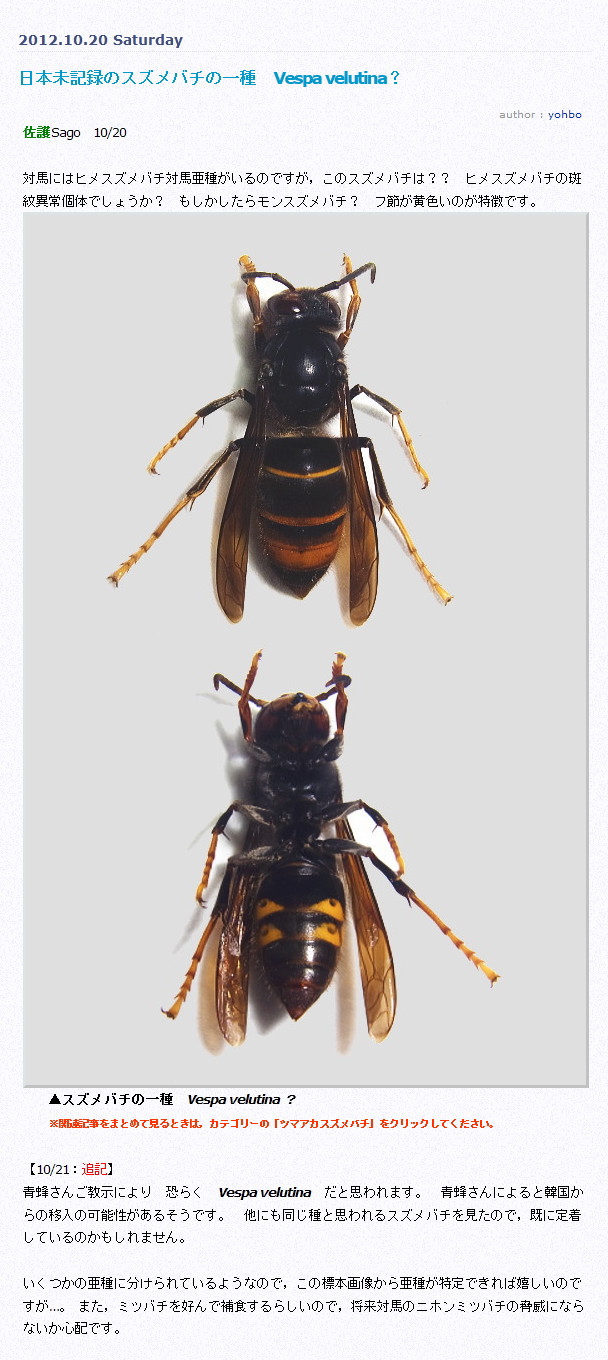

上県町佐護(さご)で昆虫調査を行っている時に,黒っぽいやや大型のハチのようなものがオニグルミの木にまとわりつくように飛んでいました。 その後も数回同じような行動をする個体を目にしたのですが,どうしても気になり採集して確かめることにしました。

捕獲してびっくり! 黒い体に腹部の赤いラインが目立つ今までに見たこともないスズメバチでした。 そこでブログに写真を公開したところ,日本では記録のないツマアカスズメバチに間違いないということになり,京産大の高橋准教授と昆虫学会へ発表する準備を進めていました。 この時点まではまだ偶然に侵入したものであろうとの見方が強かったのです。

ところが,翌年(2013年)の8月に,ツシマヤマネコを守る会の掲示板で会長の山村さんが撮影されたツマアカスズメバチの巣の写真が出てから事態は大きく動き出しました。 この上県町中山(なかやま)での巣の駆除の様子が地元マスコミで取り上げられたのをきっかけに養蜂への影響が懸念され、対馬市も駆除対策に乗り出すことになりました。 |

| |

| ▼ツマアカスズメバチとは 原産地 侵入経路 生活サイクル 営巣・駆除 攻撃性 食性 |

| |

| 生息地・大きさ |

| ▼拡大できます…。 |

|

|

|

|

|

|

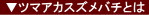

| ▲対馬産ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax ※働きバチ(ワーカー) |

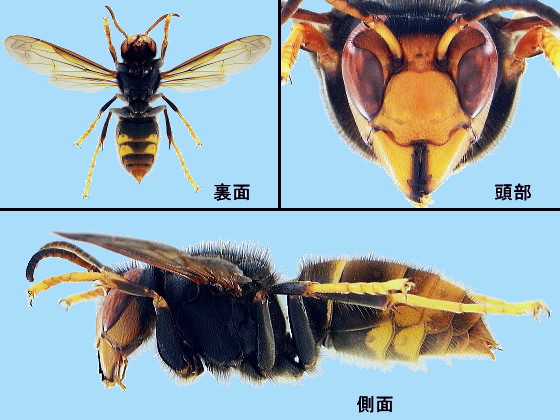

ツマアカスズメバチ(Vespa velutina )は西はインド,東は中国・台湾,南はインドネシアまで分布しています。 14の亜種が認められ,それぞれの地域での分化が大きい種といえます。

今回対馬に侵入した亜種は2003年に韓国,2004年にはフランスに侵入・帰化しヨーロッパに拡大した中国産亜種( ssp. nigrithorax )とされています。 侵入地では侵略的外来種として刺傷被害,ミツバチの捕食による養蜂業への影響,生態系への影響が問題となっています。

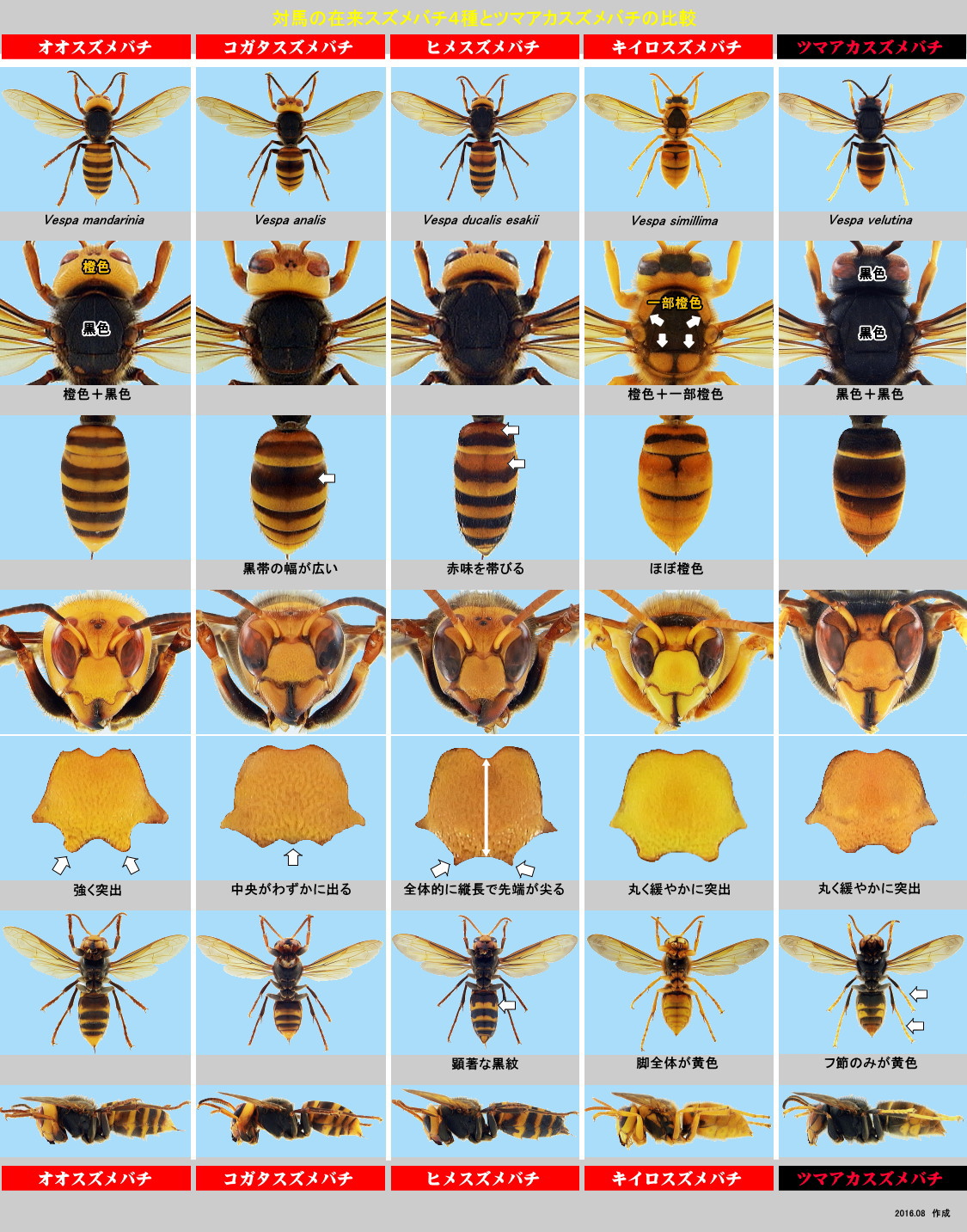

対馬には次の4種類の在来のスズメバチ(Vespa属)がいます。

●オオスズメバチ Vespa mandarinia

●コガタスズメバチ Vespa analis

●ヒメスズメバチ Vespa ducalis esakii

●キイロスズメバチ Vespa simillima

この中で、キイロスズメバチとほぼ同じ大きさで働きバチは22mm内外、女王蜂はそれより二回りほど大きくなります。 |

| |

| いつごろ,どのようにして侵入してきたか |

|

ヨーロッパでの広がりはフランスへの侵入から始まりました。 中国からの植木に紛れて女王が運ばれたといわれています。

では対馬への侵入はどうでしょう。

韓国には2003年に侵入し,その後かなり広がっていることから,韓国から入ってきたのはほぼ間違いないでしょう。 では,どのようにして入って来たのでしょうか?

ここでは「人為的移入説」と「自然飛来説」に見解が分かれます。

人為的移入説は韓国からの船舶による資材に紛れて運ばれたとするもので,専門家(研究者)の方に支持が多いようです。 一方,自然飛来説は韓国から海を越えて女王が飛来したという考えです。

スズメバチの飛行速度は時速20〜30km,オオスズメバチは40kmにもなるということです。 オオスズメバチよりも俊敏で飛行能力に優れていると思われるツマアカスズメバチは,1時間もあれば韓国から対馬へ飛んでくることは十分可能と思われます。(韓国−対馬間は約50km) |

※九州本土侵入! 2015年8月 北九州市門司区でツマアカスズメバチの巣が確認されました。

※九州南部侵入! 2016年5月 宮崎県日南市油津港でツマアカスズメバチの女王バチが捕獲されました。

※イギリスに侵入! 2016年9月 「BBC NEWS」

※壱岐市に侵入! 2017年9月 壱岐市芦辺町箱崎諸津触で養蜂家によって2頭の働きバチが捕獲されました。

※大分市に侵入! 2018年10月 大分県大分市明野地区において工事業者が敷地内でツマアカスズメバチの巣を発見

※本州に侵入! 2019年11月 山口県防府市の道路沿いでツマアカスズメバチの巣が駆除される

※福岡県に侵入! 2022年4月 福岡市東区

2022年5月 福岡県久山町の養蜂場で発見される |

| |

| ツマアカスズメバチの生活サイクル |

|

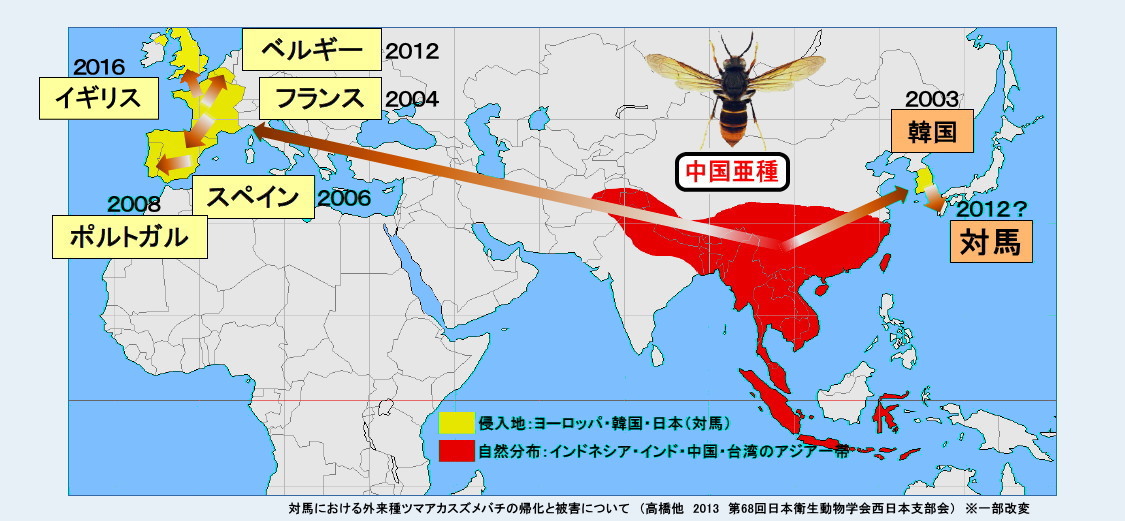

対馬にツマアカスズメバチが侵入したのは,2011年の冬から2012年の春にかけてと考えられます。

その根拠は,

●2012年の秋(10月)に初めて侵入が正式に確認されたのですが,この時に複数の個体が観察されている。

●2012年の夏(8月下旬)にすでにニホンミツバチの蜂洞に飛来したツマアカスズメバチが目撃されている。

●2011年の目撃記録が全く出てきていない。

したがって,発生サイクル(周年経過)から考察すると,2011年冬から2012年春にかけて新女王が飛来または移入されたと考えるの妥当なところでしょう。 |

| |

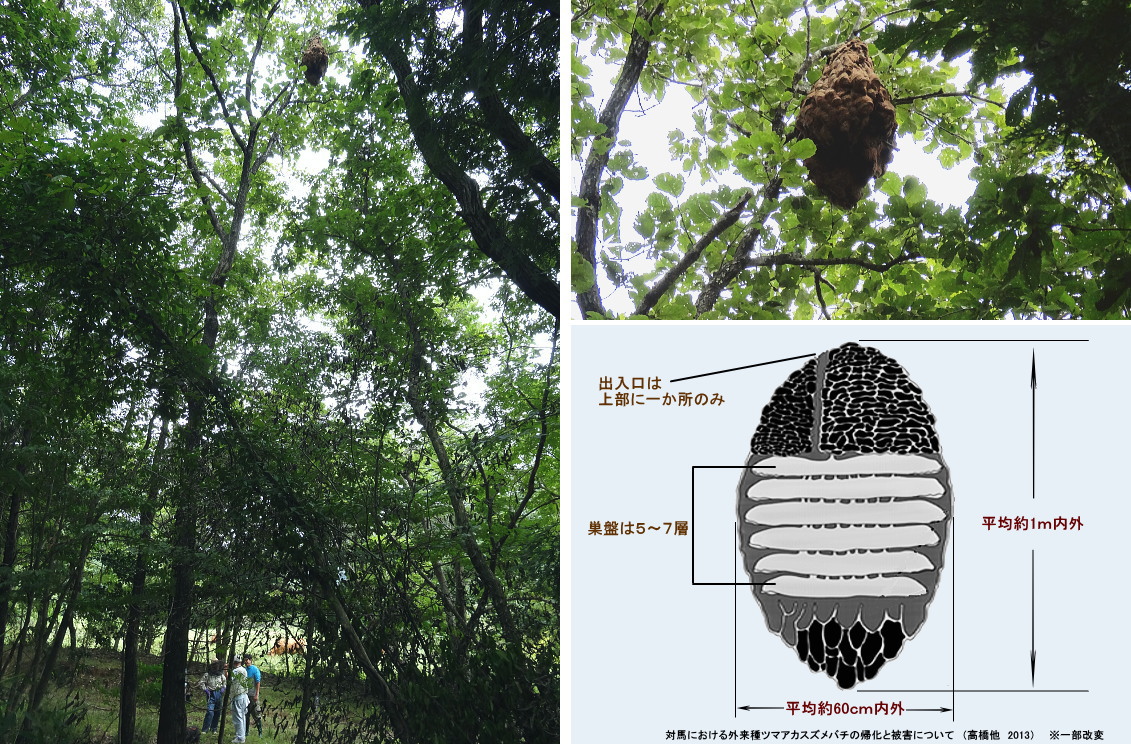

| 樹上に造られる巨大な巣 |

ツマアカスズメバチの巣には,営巣場所・大きさともに在来種にはない大きな特徴があります。

二次巣は通常,樹木の枝先(15メートル以上の高所)に営巣することが多く,大きさも最大で高さ2m・幅80cmにもなります。

巣の大きさの個体差にもよるのですが,1つの巣には2000頭ほどの働きバチがいて,秋には数百頭の新女王バチが誕生してくると考えられています。 |

|

| ▲樹上高所に作られた巣とその内部構造 2013.9.18 上県町中山 |

上記の画像は,対馬で一番最初に発見された上県町中山(なかやま)の巣です。

2013.9月1日に下見をして,9月18日に駆除したのですが見た目にはっきりとわかるほど巣が成長していました。 駆除の様子です。 |

|

|

|

| クレーン車を導入した大がかりな駆除で,ツマアカスズメバチの巣の駆除の難しさがよく分かると思います。 |

| |

|

|

|

環境省の資料による営巣数及び駆除数は,

●平成25年度 56か所確認 内24か所駆除

●平成26年度 77か所確認 内55か所駆除(9月現在)

●平成27年度 241個確認 内207個の巣を駆除 これはあくまでも人が発見した数なので,実際にはその数倍の巣があると思われます。 |

|

|

|

| ▲海際につくられた巣 |

|

▲低い場所の営巣 |

|

|

| 攻撃性は? ほんとに凶暴なの? |

海外での調査等によると,攻撃性がかなり高く人間に対して集団で攻撃してくる地域と,比較的大人しい地域とがあります。 また,同一地域でも巣ごとに攻撃性が異なるという話も聞きました。

ネット上では,「凶暴性」ばかりが強調されてしまっていますが,少なくとも対馬の個体群には当てはまりません。

対馬に入ってきたものは総じて大人しく,積極的に人を襲ってくることはありませんでした。

カメラを10cm近くまで接近して何度も撮影しましたが刺されることはありませんでした。 攻撃性は,

「オオスズメバチ・キイロスズメバチ>コガタスズメバチ>ツマアカスズメバチ=ヒメスズメバチ」というところでしょうか。 まあ,それでもスズメバチ! 用心に越したことはありません。 |

|

|

| ▲蜂洞の周りをホバリングする働きバチ |

| |

| 食性 何を食べる? |

対馬での観察例はほとんどないのですが,他のスズメバチと大差はないと考えられます。

働きバチは幼虫を育てるために,ハエやアブの仲間・バッタやキリギリスの仲間・トンボなど多くの小型昆虫類を狩っていると思われます。 問題になっているニホンミツバチもその中の一つです。

成虫は花の蜜を好み,ヌルデ・リョウブ・ソバ等に訪花していました。 もちろん,集まってくる昆虫類も狙うためでもあります。 |

|

|

|

| ▲ニホンミツバチを捕食し肉団子にする |

|

▲ソバの花で吸蜜する |

|

|

|

| ▲交尾中のヒメカマキリを襲い捕食する |

|

▲トウワタの花で吸蜜する |

|

|

|

| ▲オニグルミの樹皮に興味を示す |

|

▲ソバの花で吸蜜する |

|

|

|

| ▲樹皮を囓るワーカー 秋によく見られる行動 |

|

| ▼何が問題なのでしょうか? 養蜂業への影響 繁殖力 生態系への影響 対馬のスズメバチ |

|

| ニホンミツバチvsツマアカスズメバチ 養蜂業への影響は? |

一番心配されているのが養蜂への影響です。

対馬では蜂洞を使ったニホンミツバチの養蜂が行われていますが,ツマアカスズメバチが捕食にやってくるのです。

狩りの方法が在来種とは全く違います。

蜂洞の周りをホバリングしながら帰巣する働きバチを狙います。 スピードについていけず失敗することが多いので捕食圧は低いのですが,問題はそのしつこさです。 長時間蜂洞の前を飛び回るので,ミツバチは防御行動を強いられたり蜜集めに出られなかったりします。 そのストレスは相当なものだと思われます。

【2019/11/29:追記】

結論的にいえば,「ツマアカスズメバチの養蜂への影響は限定的で思われていたほど大きくはない」と思われます。ツマアカスズメバチが捕食するのは成虫だけで,オオスズメバチのように巣の中への侵入はなく,幼虫を狩ることもしません。

対馬の養蜂の最大の問題は,壱岐などの他地域のニホンミツバチを導入したことによるウィルス感染などの病気のリスク増大・遺伝子の撹乱による脆弱化などです。長い歴史を経て対馬の風土に適応してきた対馬のニホンミツバチは,対馬の独自の個体群です。人の手によって,他地域の個体群を対馬に入れるようなことだけは絶対にやってはいけません。 |

|

|

|

| ▲ホバリングしながら帰巣する働き蜂を狙う |

| |

|

|

|

| ▲蜂洞での狩りとニホンミツバチの防御 |

|

▲狩りに成功した瞬間 |

|

| |

| 蜂球をつくり反撃するニホンミツバチ |

ニホンミツバチもただ黙っているわけではありません。

隙をうかがって反撃に出ます。 数十頭で蜂球と呼ばれる球を形成し,内部にスズメバチなどの外敵を取り込みます。 そして,自らの体温で内部を高温にして敵を熱死させます。

蜂球が形成されてから20分ほどで熱死させるようです。 研究によると温度は45℃位まで上がるといわれています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ▲蜂球で熱死(蒸し殺し)させられたツマアカスズメバチ |

|

| |

| ニホンミツバチ減少の原因は? |

最近,蜂洞にミツバチが入らない,入っていてもいつの間にか巣を放棄していなくなる現象が全島的に起きています。 当然採取できる蜂蜜の量も激減しています。

このようなことが起こった時期とツマアカスズメバチの侵入が重なったために,「ミツバチの減少=ツマアカスズメバチの侵入」が原因と言われ,テレビなどでもその図式で報道されています。

しかし,どうもそんな単純なことではないようです。 実際には補食力は在来のキイロスズメバチより弱い感じですし,オオススメバチのように巣に侵入して巣全体を壊滅させてしまうことはありません。

ここ1・2年,対馬ではツマアカスズメバチが見られない地域でも蜂洞に入るミツバチが激減したり,いったん入ってもしばらくすると巣を放棄してしまう事例が多く報告されています。

考えられる原因としては,

●ウィルス原因説

●スムシやダニ原因説

●ネオニコチノイド系農薬説

●気候不順説

などがあり,養蜂家の間でも様々なとらえ方がありますし,地域によっても状況が異なっています。 |

| |

| 旺盛な繁殖力がこれからも続いていくか? |

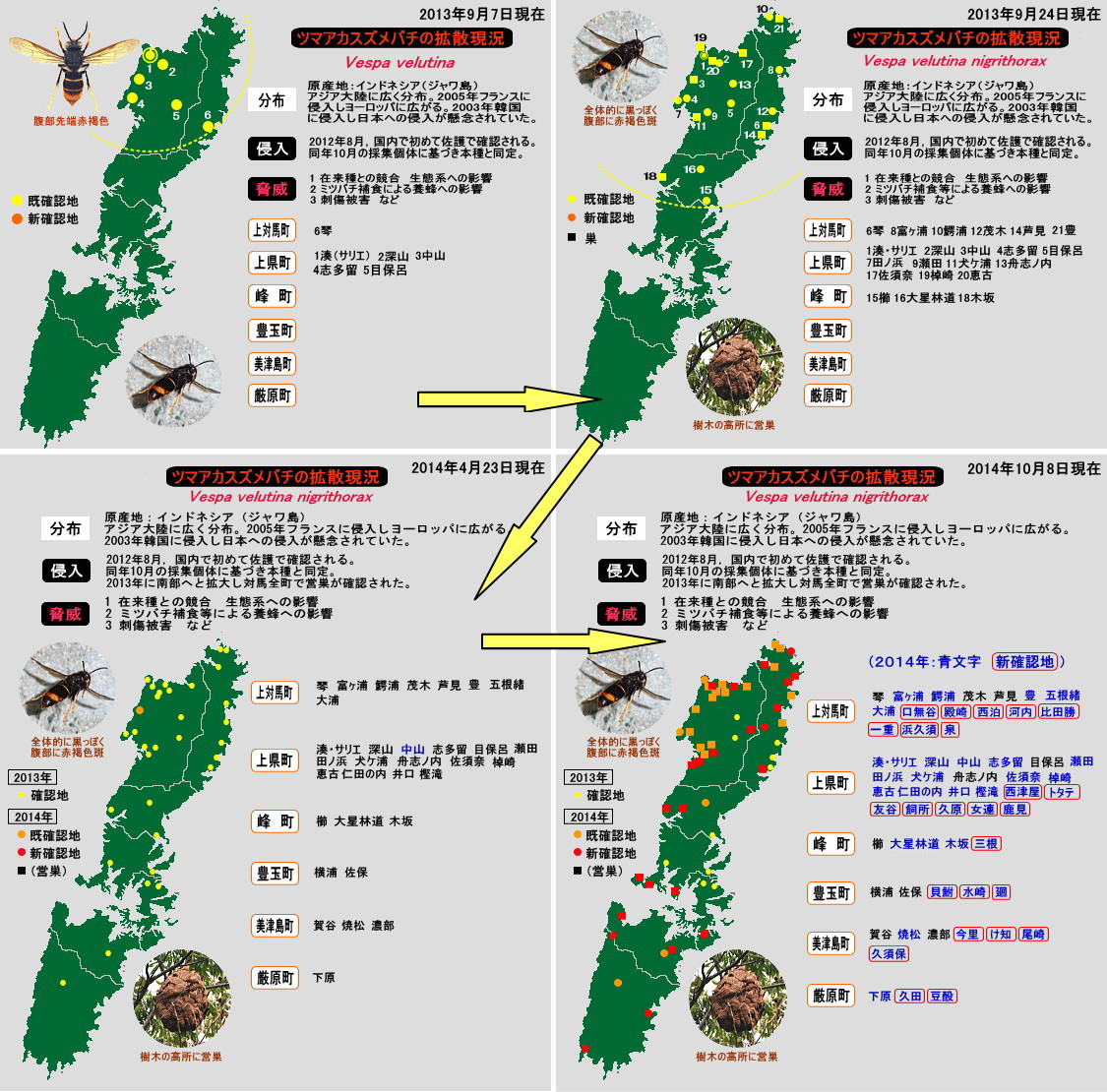

2013年8月に最初の巣が見つかってから次々に情報が寄せられ,2014年にはついに厳原町豆酘(つつ)まで到達しました。

新参者で今のところ天敵は見つかっていません。 上県町棹崎(さおざき)の巣をオオスズメバチが乗っ取ったのではないかと思われる興味深い観察例があります。

このツマアカスズメバチに限らず昆虫の侵入は日常的に起こっていると考えられます。 例えばイシガケチョウやヤクシマルリシジミなどの蝶類の場合,侵入初期には爆発的に個体数が増えるのですが,徐々に減少し数年で個体数が落ち着いてきました。

ツマアカスズメバチでは今後どのように推移するか注視する必要があります。 |

|

| ▲ツマアカスズメバチの拡散と営巣状況 2013年〜2014年 |

| |

| 生態系への影響 |

在来スズメバチ4種との競合は避けられません。

特に,分類上最も近いキイロスズメバチはかなりダメージを受けるのではないでしょうか? 事実,キイロスズメバチを見なくなったという養蜂家の方の話をよく聞きました。

生き物は互いにつながり合って生活しています。

昆虫の中では生態系の頂点に立つスズメバチに勢力異変が起これば,その影響が他の昆虫類に及ぶのは避けられません。 特に,昆虫は植物の受粉〜結実に大きな役割を果たしていますので,植物を含めた生態系全体への影響も懸念されます。 |

| 対馬のスズメバチ5種 Vespa 属 |

|

| ▲対馬の在来スズメバチ4種とツマアカスズメバチの比較 |

|

| ▼2013年・2014年 まとめの動画 |

|

|

|

|

|

| ▼ツマアカスズメバチのこれから 根絶へ向けての課題 |

|

対馬市も全力で駆除に当たってきましたし,今後もこの方針に変わりはないと思います。

国(環境省)も外来生物法にもとづく特定外来生物に指定しました。(施行日:2015年3月1日) ねらいは次に2つです。

●徹底した駆除による根絶

●本土への侵入防止

特定外来生物にしてされたことで,ある程度の予算的な裏付けがなされることになったのは朗報といえるでしょう。

対馬市・長崎県・国(環境省)が連携した取り組みが期待されます。

○巣の撤去

○専門研究機関による薬剤の開発・・・・ツマアカスズメバチに特化した誘引物質 不妊物質

○在来スズメバチへの影響調査 食性調査

○市民への正しい情報提供と啓発活動

など,課題は山積しています。

この中で特に懸念されるのが,薬剤入り肉団子(ベイト剤)を巣に持ち帰らせて巣ごと崩壊させる方法が検討されていることです。

ツマアカスズメバチをピンポイントに狙える薬剤なら問題ないのですが,在来のスズメバチが影響を受けては困ります。 慎重の上にも慎重を期して実施してほしいと思います。

しかし,残念ながら完全に駆除するのは恐らく不可能です。 また,運搬船などの資材等に紛れてしまったものを事前に発見し除去するのはかなり厳しいといえるでしょう。

ツマアカスズメバチのような外来種の脅威にどのように対応すればいいのかが試されています。 |

| |

| ▼特定外来生物指定にかかるツマアカスズメバチの取扱いについて |

|

特定外来生物に指定されたことによって,

(1) 生きた状態での,「飼育・保管」「運搬・移動」「譲渡・引き渡し・販売」は原則できません。

(2) 一般の方が,ツマアカスズメバチやツマアカスズメバチの巣を駆除することは問題ありません。

(3) 標本(死んだ状態)にすることを目的に採集することは問題ありません。

(4) 標本(死んだ状態)の交換・譲渡・取引も問題ありません。

以上のことを,環境省に直接問い合わせて確認しています。(2015年2月23日) |

|

| ▼資料画像 ※更新中です |

|

| 営巣・駆除 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130908 上県町中山 |

|

20130908 上県町中山 |

|

20130920 上対馬町芦見 |

|

20130920 上対馬町芦見 |

|

20141118 上県町中山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130918 上県町中山 |

|

20130918 上県町中山 |

|

20130918 上県町中山 |

|

20130918 上県町中山 |

|

20130918 上県町中山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 蜂洞のニホンミツバチを狙う |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20140915 上県町志多留 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130901 上県町中山 |

|

20130901 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 捕食・訪花吸蜜 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130901 上県町中山 |

|

20181008 上県町佐護 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20131004 上県町田ノ浜 |

|

20131004 上県町田ノ浜 |

|

20131004 上県町田ノ浜 |

|

20131004 上県町田ノ浜 |

|

20131004 上県町田ノ浜 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20170827 豊玉町妙見 |

|

20170827 豊玉町妙見 |

|

20170827 豊玉町妙見 |

|

20170827 豊玉町妙見 |

|

20170827 豊玉町妙見 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20180923 上対馬町豊 |

|

20180923 上対馬町豊 |

|

20180923 上対馬町豊 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 蜂球・ニホンミツバチの防御 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20130918 上県町中山 |

|

20130918 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

20140831 上県町中山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| その他 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20131016 上県町佐護 |

|

20141017 上県町佐護 |

|

20151010 上県町佐護 |

|

20171004 上県町佐護 |

|

20171004 上県町佐護 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 20171004 上県町佐護 |

|

20190622 厳原町東里 |

|

20190905 上県町棹崎 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ▲ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 2019.09.03 対馬市上県町 |

|

▲ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 2023.08.02 対馬市上対馬町 |

|

|

|

|

|

|

| ▲ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 2020.07.20 対馬市上県町厳原町 |

|

|

|

|

| ▲ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 2020.07.20 対馬市上県町厳原町 ※ヤブガラシで吸蜜 |

|

|

| ▲ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 2022.10.03 対馬市上県町豊玉町 ※薬剤を使った駆除実験 |

|

|

|

|

|

|

| ▲ ツマアカスズメバチ 2022.08.28 対馬市上県町厳原町 |

|

▲ ツマアカスズメバチ 2022.08.28 対馬市上県町厳原町 |

|

|

|

| ▲ ツマアカスズメバチ 2022.08.28 対馬市上県町厳原町 |

|

▲ ツマアカスズメバチ 2022.08.28 対馬市上県町厳原町 |

|

| ▲ ツマアカスズメバチ Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 2022.08.28 対馬市上県町厳原町 |

|

|

|

|

| ▲ クレーン車を使ったツマアカスズメバチの巣の駆除 (協力:対馬自然写真研究所) 2023.09.27 対馬市峰町 |

| |

|

|

|

|

| すべてはこのブログ記事から始まった! |

|

|

謝辞

ツマアカスズメバチ発見以来,可能か限りブログで情報提供をしてきましたが一定の役割を果たすことができました。 このページはそのまとめのつもりで作成しました。

下記の方々を始め,多くのみなさんにご協力いただいたことに感謝いたします。(敬称略)

山村辰美(ツシマヤマネコを守る会会長) 荒木静也・神宮周作(当時:対馬市総合政策部市民協働・自然共生課) 高橋純一(京都産業大学) 神宮正芳(神宮農園) |

|

|

| |

| |